上海铁检院一起污染环境民事公益诉讼案入选检察公益诉讼优秀案例

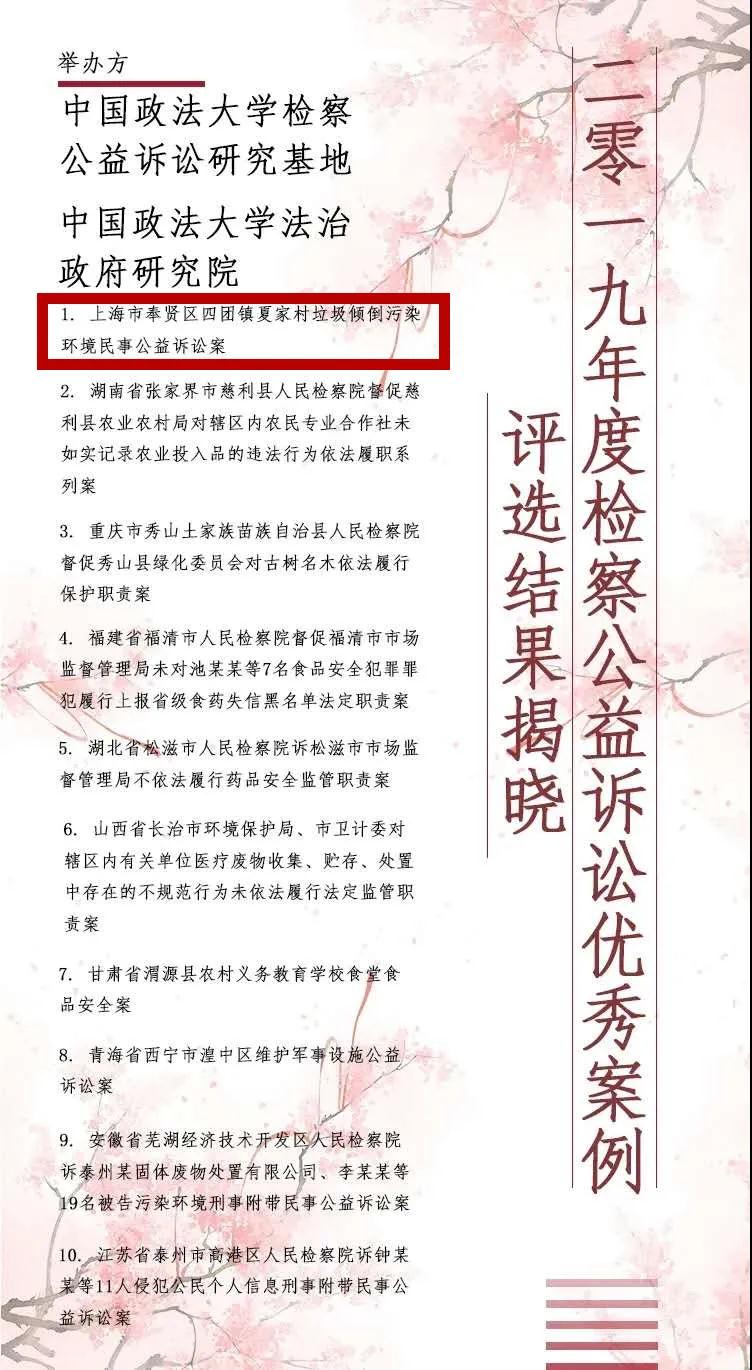

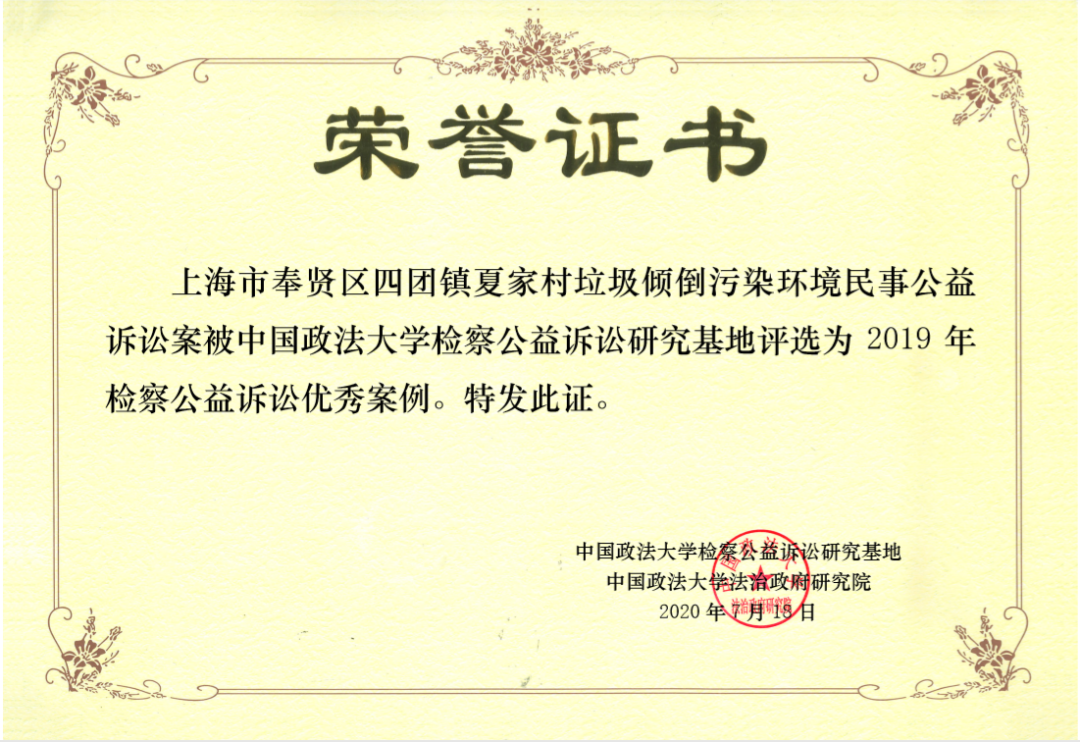

2019年度检察公益诉讼优秀案例

为了推动检察公益诉讼制度的理论完善,收集理论界与实务界对话的素材,中国政法大学检察公益诉讼研究基地与中国政法大学法治政府研究院向全国各级人民法院、人民检察院发出2019年度检察公益诉讼典型案例征集函,最后评选出10件典型案例,10件优秀案例。

上海铁路运输检察院(以下简称“上海铁检院”)办理的上海市奉贤区四团镇夏家村垃圾倾倒污染环境民事公益诉讼案成功入选优秀案例。

今天下午上海铁检院吴云检察长及第五检察部相关人员通过云视频的方式参加了2019年度检察公益诉讼典型案例、优秀案例发布会暨研讨会。

报告人

吴云

上海铁路运输检察院检察长

支持诉前磋商 维护社会公益

着力探索检察公益诉讼新模式

良好的生态环境是最公平的公共产品,也是最普惠的民生福祉。自检察公益诉讼制度推开以来,上海铁检院坚持贯彻“专业化法律监督+社会化综合治理”工作理念,积极探索检察公益诉讼与行政机关生态损害赔偿制度相衔接的工作机制,以“支持诉前磋商,维护社会公益”新模式,为守护“蓝天、碧水、净土”贡献检察智慧。

基本案情

2016年8月起,某公司法人代表谭某某组织瞿某某、王某某等人以回填鱼塘为由,将上海某区环卫所应急堆场内的毛垃圾,运至奉贤区四团镇夏家村附近高速公路跨线桥下一处永久基本农田倾倒、填埋,覆盖面积7300余平方米,倾倒填埋垃圾总量25000余立方米。经鉴定,填埋垃圾存在明确的污染环境后果,已导致该处地块地下水氨氮指标严重超标,相关修复处置费用达1600余万元。

主要办案过程

1 .迅速启动前期调查,查明个人侵权责任

上海铁检院借助环资刑事案件集中管辖优势第一时间发现本案公益诉讼线索后,由公益诉讼部门评估后抽调优秀骨干力量成立专案组,并会同鉴定机构、属地政府到垃圾填埋现场进行勘查,发现涉案的十几亩土地上当地群众种植了不少林木和作物,但现场发出一阵阵恶臭,经当地居民反映,垃圾的倾倒和填埋不仅破坏基本农田,还直接导致附近鱼塘的鱼苗全部死亡。了解到上述情况后,专案组与公安机关、本院刑检部门就本案开展案件研讨,依托于刑事侦查卷宗的已有证据及现场勘查情况初步明确瞿某某等10人的相关民事侵权责任。并围绕确定垃圾来源、生态损害后果鉴定、以及可能存在的单位侵权等重点问题启动公益诉讼诉前调查,立案并同步向社会发出公告,建议有关主体提起诉讼。

2 .查实单位侵权责任,支持启动诉前磋商

查清垃圾来源地是本案的一个难点问题,考虑到涉案垃圾运输车辆司机是联系垃圾来源地和倾倒填埋地的重点纽带,专案组决定以运输司机为突破口,对涉案司机进行询问。专案组充分发挥跨区域调查办案优势,固定涉案垃圾来源地关键证据,并顺藤摸瓜查清案件事实。同时,奉贤区生态环境局在接到公告后向上海铁检院致函,拟对本案启动生态环境损害赔偿磋商,专案组随即复函表示支持其磋商,及时告知办案进展、证据情况,并就侵权主体、侵权后果以及后续修复等方面提出法律意见,推动检察公益诉讼与行政机关生态损害赔偿制度无缝衔接。

3.创新社会治理方式,构建多赢共赢局面

根据鉴定评估,涉案地块检测费用及垃圾分类处置费用高达1600余万元,侵权人员无力承担,侵权单位也将难以为继,鉴于侵权单位和相关人员长期从事垃圾清运处置工作,自行清运涉案垃圾会大大缩减成本、提高效率,保障企业正常运转,专案组与属地镇政府、区生态环境局、侵权单位的上级主管单位等经过多次沟通协调,确定由侵权主体自行修复的处置原则。在上海铁检院支持下,本案开展了生态环境损害赔偿磋商,由奉贤区生态环境局与所有赔偿义务人达成赔偿协议,约定赔偿义务人缴纳2000万元押金至当地政府指定账户,在指定期限内依法实施垃圾清运处置、环境修复工程,并由奉贤区四团镇人民政府负责监督,在确保公共利益得到完整救济的前提下,实现企业发展、生态修复与公益保护“一案三赢”的良好效果。

本案是生态环境领域检察公益诉讼与行政机关生态环境损害赔偿制度相衔接的创新实践,改变了以往生态环境损害修复由政府托底的被动局面,通过推动行政主管机关与侵权责任单位、责任人启动诉前赔偿磋商,及时有效保护社会公共利益,以最少的司法投入获得较好的社会效果,也为多元矛盾纠纷化解机制提供有益途径,对今后同类案件办理具有指导性意义。

公益保护需要各类国家治理主体和社会主体的共同参与,上海铁检院在今后同类案件办理中,将紧密结合属地实际、紧紧依靠属地党委政府的支持,运用创造性的检察智慧,以少诉甚至不诉而取得社会治理效果,使公益诉讼更好的服务于经济社会发展和社会治理需要。

当前位置:

当前位置: